⚫️2026年大学入学共通テスト「英語リーディング」第一問〈その1〉

一昨日昨日と、本年度の大学入学共通テストかわ実施されました。

今日からしばらく、英語の出題問題について見ていきます。

(全問題は、各新聞社のサイトに掲載されていますのでご参照下さい)

**************************

今日はリーディングの第一問の「設問」のほうから。何度かこのブログで書いてますが、大学入学共通テストに限らず、テストと呼ばれるものの大半は、「まず全ページに一瞬でも目を通してから設問を見る」が鉄則です。出題の情報が少しでも得られて、その世界が頭の中で構築されるからです。自分のさまざまな能力を駆使しながら。私はこのやり方を母校青学のビジネススクール(大学院)の試験のときもやり通しました。

*******************************

問一

もちろん、設問を見ただけでは「なんのこっちゃ?」ですが笑、4つの選択肢から少なくとも4人の登場人物がいることが分かります。

Jessie

Val

Pat

Instructor

そして、普通、英語圏ではValとPatは男性、Pat”は数日前のこのブログ記事で書いた、”Patrick”(アイルランドの守護聖人St. Patrickから名付けられているが多い)の略称やニックネームなど。

何やらダンスかダンサーについてのかいわが書かれてあることが問一から分かります。

問2

ダンスパフォーマンスは何部かにわかれているらしい。

そして、問われているのは、衣装について。

どんな格好をしておどってるんでしょうね。出題問題を読む興味が湧いてきます。

せんたは4つ。

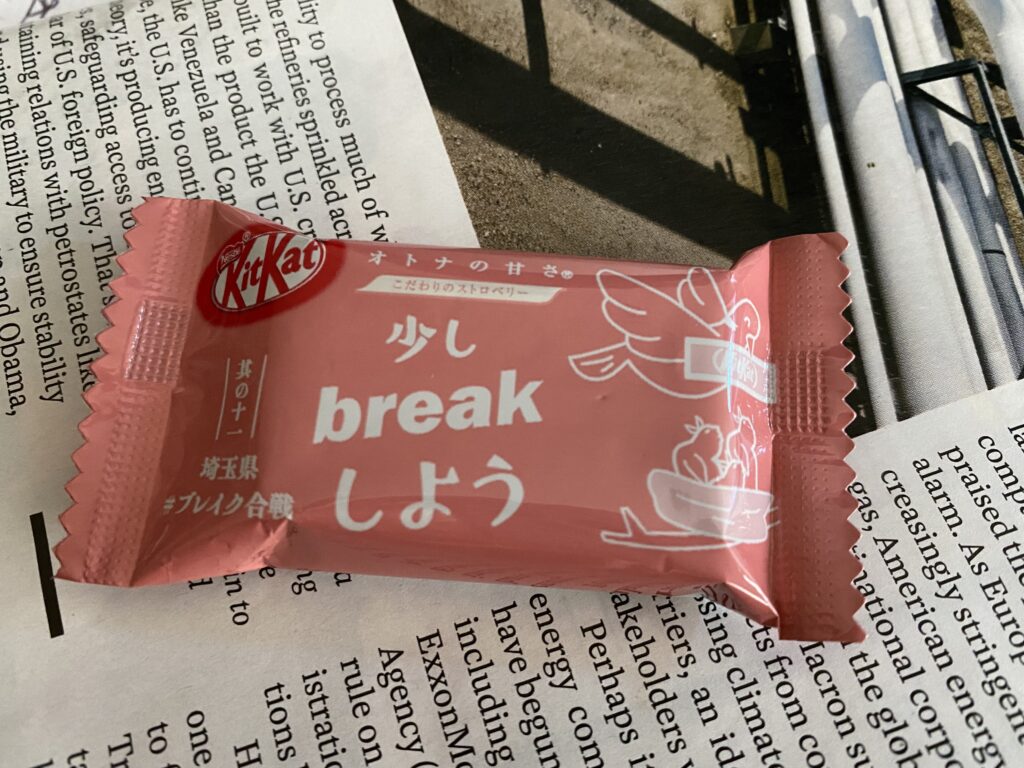

イラストが描かれていますが、これらから問題文には次のようなことが書かれてあることが分かります。

★タンクトップか。

★チェックのシャツを羽織っているか。

★肩をどちらかだしているか。

★サングラスをかけているか。

問3

選択肢は4つ。

「あなたのチームが明日、真っ先にしるであろうことを選びなさい」という問題です。

選択肢を読む限り、つぎのやうなこたが分かります。

★ダンスパフォーマンスのためにいつもしているルーチンがある。

★インストラクターに教わっている(可能性がある)

★衣装がいる。

⚫️”Mesages”の発音。

1 メッ

2 セ(どちらかというと、伸ばさない。「セー」ではない)

3 「Zis